Due blogger infoiati e una gentil donzella a discorrere di film che hanno fatto la fortuna degli oculisti di tutta Italia… (Ogni refuso è puramente dovuto a decimi mancanti e ostinazione a non portare gli occhiali). Con Cuoreruotante, RedBavon, G.Buonofiglio.

PARTE PRIMA

Il ruolo della donna nella commedia sexy all’italiana

di Cuoreruotante

Mi è stato chiesto, senza alcuna forzatura, di scrivere un articolo insieme ai due mostri sacri di WordPress. Ovviamente ho prontamente rifiutato, ma il mio dissenso è stato accolto con dispiacere, così non mi sono potuta esimere nell’aiutarli. Aiutare loro? Questo sì che è paradossale. Nella fattispecie l’argomento non è propriamente nelle mie corde (a differenza dei due fetenti), così mi sono documentata… non leggendo, ma guardando.

Ho acceso il computer, digitato i titoli dei film che mi sono stati suggeriti di guardare, preso una confezione di pop corn e una lattina coca cola e, comodamente sdraiata, ho visto:

– La patata bollente, 1979, su Wikipedia la trama (Wikipedia)

– Spaghetti a mezzanotte, 1981 (Wikipedia)

– Rag. Arturo De Fanti, bancario precario, 1980 (Wikipedia)

Insieme ad altri spezzoni di pellicole simili su YouTube. Quello che leggerete di seguito è il mio pensiero, non tanto sul genere di film perché quello è materia loro, sul ruolo avuto dalla donna nelle commedie sexy all’italiana.

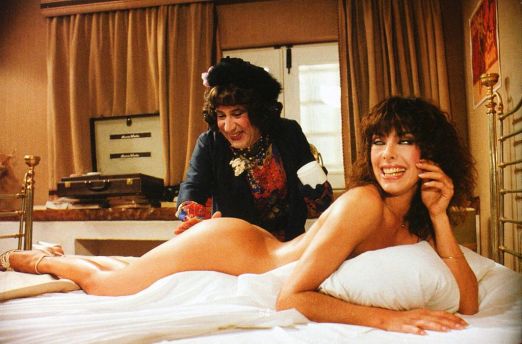

Mi sono chiesta, prima di tutto, come potessi fare per “entrare nella parte” , allora, a giorni alterni, sotto lo sguardo disorientato dei miei, ho indossato le parigine (tipiche calze autoreggenti moderne che, personalmente, amo tantissimo), ho aggiunto il Babydoll (che uso esclusivamente d’estate, maquandomai), mi sono “coperta” con la classica vestaglia trasparente fatta di pizzi che ognuna di noi ha nell’armadio (ce l’avete, vero?) e per ultimo mi sono fatta fare la permanente (ai capelli eh) trasformandomi così nella brutta copia di Edwige Fenech, di Gloria Guida e di Barbara Bouchet,e cercando, tra ammiccamenti e docce sexy, alternando candore e malizia, di diventare quella femme fatale che tanto faceva, e fa, sognare gli uomini e i ragazzi da quel periodo fino ai giorni nostri.

Quello che principalmente mi è saltato all’occhio (languido) è che il personaggio femminile non è lo stereotipo di una figura oca e promiscua, con una parte inferiore e marginale all’interno della scena, ma riveste ruoli e funzioni ben costruiti e presenti nella trama non per evidenziare la virilità maschile, impersonificata da uomini per lo più bruttini (perché si trascurano), ma per supportarli, amarli e prendersene cura.

Una donna con cultura, determinata, disinvolta, appassionata, per lo più fedele e provocante, maliziosa, fintamente sciocca, velatamente vestita, dispettosa a piacimento, mai completamente estranea alla scena anche se potrebbe sembrare il contrario. Intanto che l’uomo si perde nel guardarla con le autoreggenti, in una vasca da bagno ricoperta a metà di schiuma, mentre sale una scala con il gonnellino, lentamente, scalino dopo scalino, consapevole del suo sguardo, lei è padrona e può, con un semplice battito di ciglia, fargli fare quello che vuole. Perché è lei che muove i fili, che si avvicina e che si allontana, spudorata e ritrosa, sfacciatamente impudica, ma con quel sorriso che, come avviene sempre a dispetto degli anni, dei luoghi e delle situazioni, ti rigira come un calzino senza che neanche tu te ne accorga.

E cosi vediamo l’insegnante, la dottoressa, la poliziotta, la liceale che diventano il perno centrale delle peripezie che vengono raccontate nella scena, alle quali viene riservata una sessualità che non è celata, ma neanche accentuata, come può essere un vedo e non vedo in un rapporto sessuale appena intravisto che intriga di più di uno consumato a mo’ di ginnastica a favore di telecamera.

Tutto questo costruito in maniera magistrale, con la figura femminile che non è oggetto del desiderio ma soggetto in primo piano, non come nei cinepanettoni che ci propinano ogni anno sotto le feste, che non fanno ridere, non appassionano, non trasmettono nulla.

PARTE SECONDA

“È morta Cassini!” “Chi Nadia?” “No, la sonda”

di RedBavon

Questo lo scambio al fulmicotone avvenuto durante una pausa pranzo tra due miei amici. L’amico più giovane ha letto sul monitor del PC della scomparsa del segnale della sonda Cassini mentre discendeva nell’atmosfera di Saturno; l’altro amico (e anche io) abbiamo associato “Cassini” alla nota attrice che – inutile fare giri di parole – deve la sua popolarità al suo posteriore, tanto che venne definito all’epoca come “il più bello del mondo”.

Bella, ma ingenua, che non sa di essere così bella, tuttavia capace di inaspettata furbizia per manovrare gli uomini come più le aggrada. I registi decidono di farle interpretare questo cliché per quasi tutta la carriera di attrice.

Daltronde di cliché è fatta la commedia sexy all’italiana, sottogenere della più impegnata commedia all’italiana.

Una trama vera e propria non c’è, soprattutto quando viene scelta una struttura a brevi episodi come nel primo film in cui ha recitato la Cassini, Mazzabubù… quante corna stanno quaggiù (1971).

Altri contesti come ospedali e scuole funzionano come contenitore di barzellette, cornificazioni a go-go, personaggi perennemente arrapati, donne dalla bellezza prorompente, gag scoreggione e irriverenti; contenutisticamente irrilevante, l’intreccio è assente e lascia il passo a un intrattenimento che oscilla costantemente tra l’indelicatezza e il limite della decenza, almeno quella “dichiarata”, non quella realmente sentita dalla società dell’epoca.

Alla luce di quanto oggi si vede in televisione o è così facilmente accessibile sul web, i seni e i culi in mostra nella commedia sexy all’italiana non possono essere etichettati come “indecenti”. Si tratta, infatti, di film che – per la maggiore parte – possono ancora essere visti sorridendo, come qualche decina di anni fa al cinema.

L’esposizione di “cotanta mercanzia” femminile è per certi versi “sovversivo” per l’epoca; gli eventi e i personaggi si muovono secondo dei cliché consolidati, ma le scene scollacciate e sboccate rompono le convenzioni sia sessuali sia del “bon ton”.

Non siamo di fronte a pellicole impegnate o di satira, ma tale “stimolazione sessuale” è presente per farsi beffe e ridere delle debolezze e fobie che l’essere umano manifesta nel vivere la sua sessualità. L’uomo, il “maschio” degli anni Settanta, in una società all’inizio di un processo di emancipazione femminile tuttora incompiuto, ne viene fuori con le ossa rotte.

Nel cast di molti film spuntano nomi di attori e attrici di certa caratura: Carlo Giuffrè, Sylva Koscina, Silvana Pampanini, Luciano Salce, Giancarlo Giannini, per citarne alcuni. Insomma, la commedia sexy all’italiana non è soltanto un divertissement edonistico o pecoreccio, ma è un fenomeno interessante anche se non lascia certamente nel Cinema l’impronta come pellicole del neo-realismo o di certa commedia all’italiana.

Senza comunque girarci intorno, per noi ragazzini a quei tempi e nell’immaginario collettivo l’essenza della commedia sexy all’italiana è: il culo di Nadia Cassini, i seni della Fenech, le mutandine di Gloria Guida liceale. Un vero “cult” per segaioli!

C’è poco da aggiungere o ricamarci su: quei perennemente arrapati Lino Banfi, Alvaro Vitali e Renzo Montagnani siamo noi ragazzini.

Se prendete Nadia Cassini, la mandate a scuola come insegnante di “dance” in mezzo a un gruppo di studenti, corpo docente e non docente assatanati, le strizzate il corpo in un body striminzito e attillato, il risultato può essere soltanto uno: il culo di Nadia Cassini all’ennesima potenza e testosterone a manetta!

Questo succede nel 1979 in L’insegnante balla… con tutta la classe, il primo film in cui la Cassini ha il ruolo della protagonista.

Stesso effetto accade se prendete la giovanissima Gloria Guida e le fate interpretare il ruolo dell’adolescente irrequieta che non si sente compresa dai suoi genitori: la madre ha un amante, il padre è un infedele patentato. Sfrontata e smaliziata, si solleva la gonna e mostra cosce e mutandine al professore di italiano, bionda, viso d’angelo, forme tornite, candore e malizia, è la ragazza più desiderata della scuola. Era il 1975 nel film La liceale.

L’attrice in un’intervista dichiarò: “[…]Mi si vede attraverso il buco della serratura, sotto la doccia, in bagno. Non è colpa mia se anche nel cinema ci sono i guardoni.[…]” (cit. “99 donne. Stelle e stelline del cinema italiano”,1999).

L’attrice può anche etichettare spregiativamente gli spettatori, che le diedero notorietà e soldi, ma non si può negare l’evidenza: il sedere della Cassini, i seni della Fenech, le mutandine della Guida bucano lo schermo e sono i protagonisti assoluti della commedia sexy all’italiana, che non viene ricordata per le trame o le gag esilaranti, ma per l’innalzamento improvviso dei livelli di testosterone e conseguenti problemi comportamentali: medio/gravi sbalzi di umore, senso perenne di irritazione non motivata, senso di potere non giustificato; offuscata visione generale e basso valore di buonsenso.

Il continuo gioco del “vedo-non vedo” montano nello spettatore una tensione al pari di un thriller realizzato a mestiere. L’esposizione della nudità delle forme femminili assume un potere liberatorio.

Le forme femminili esposte, limitate ai seni e ai culi, con una certa specializzazione dei “ruoli” (la Cassini il posteriore, la Fenech i seni), sono parzialmente occultate da vestiario minimo, serrature o tende. L’immaginazione dello spettatore deve fare gli straordinari, il film è nelle nostre teste e ognuno si crea una “fantasia” diversa…fino a quando non viene mostrata la nudità nella sua interezza e bellezza!

Il culo della Cassini ha anche poteri rigeneratori, quasi miracolosi.

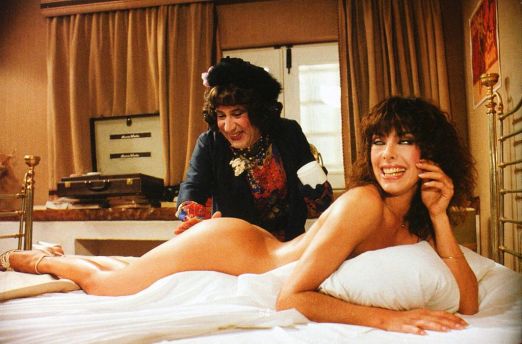

In L’infermiera nella corsia dei militari (1979), in veste d’infermiera (ma in realtà ha un altro scopo), la Cassini deambula con effetti “rivitalizzanti” sui pazienti per le corsie di una clinica psichiatrica per militari, cioè dei pazzi che si credono dei famosi condottieri. In realtà, la Cassini è una cantante che si finge infermiera ed è alla ricerca di quadri preziosi nascosti – non si sa per quale motivo – nella clinica.

Il film è il trito e ritrito assortimento di gag grossolane, non esattamente divertenti, ma meno noioso di quanto ci si possa aspettare.

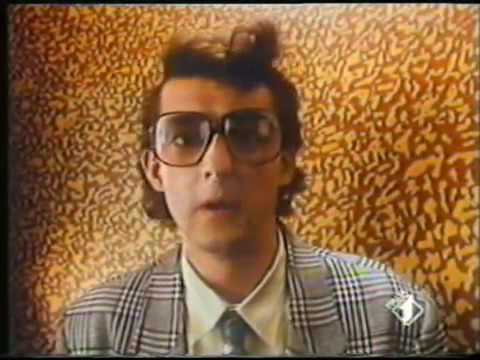

La parte peggiore è quando la Cassini canta “Go out and dance”. L’attrice non ha mai nascosto di avere aspirazioni di ballerina e cantante, la recitazione non è una sua dote, tanto che l’italiano non lo parla bene e ha conservato sempre un accento comicamente americano (è nata a Woodstock nel 1949). La terrificante “Go out and dance” è contenuta del suo LP, pubblicato lo stesso anno sotto etichetta CBS, Encounters Of A Loving Kind. Nel video potete rendervi conto che la canzone è uno strazio nel suo genere, la “disco dance”, e alla Cassini manca un elemento essenziale: la voce.

https://youtu.be/dvsP-OjY8jk

La parte migliore del film è l’abilità della Cassini di perdere costantemente i propri vestiti e lo spettatore non attende altro da lei: il sodo posteriore.

Nadia Cassini, Edwige Fenech e Gloria Guida sono indiscutibilmente le protagoniste della commedia sexy all’italiana. Dal punto di vista fisico sono differenti: la Fenech ha un seno prosperoso e voluttuoso, la Guida è una sorta di Lolita petulante e a tratti spocchiosa, La Cassini ha un sedere sodo e arroccato in un corpo flessuoso. Ciò che accomuna queste tre attrici è l’abilità di ritrovarsi in situazioni in cui finiscono per perdere immancabilmente i propri vestiti e di mandare ai matti tutti gli uomini in un turbinio ormonale e di lussuria.

La commedia sexy all’italiana è concentrata in questo semplice ma sempre vincente “particolare”.

PARTE TERZA

Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall’Innomineto

di Giancarlo Buonofiglio

“Capdicazz”, il titolo del mio contributo doveva essere questo; l’espressione la conosciamo e non ha bisogno di commenti. Ma c’è una presenza femminile, Cuoreruotante, e un minimo di eleganza è richiesta; siamo pur sempre un trio, come i Ricchi e Poveri e un po’ di contegno bisogna tenerlo. Tuttavia l’argomento invita alla disinvoltura e qualche oscenità mi è scivolata; come dice Pasquale Baudaffi in Vieni avanti cretino, potrò insomma apparire sguaiato, ma laido no: a me non me lo può dire, perché io vado a messa ogni domenica mattina, anche se lei si legge l’Osservatore Romano!

Nell’articolo con RedBavon e Cuore si parla della commedia sexy degli anni ’70 e vuol dire liceali, dottoresse, supplenti, insegnanti, poliziotte; docce, seni e culi (la parola natica non è appropriata a un genere che qualcuno ha definito pecoreccio) spiati dal buco della serratura. In quegli anni dopo Pasolini (Decameron, 1971) si allenta la morsa della censura e il cinema italiano represso da una cattiva legge prima ancora che bigotto scopre un sesso leggero e ironico, ma mai morboso o pornografico. La pornografia è un’altra cosa: i giornalisti italiani sono pornografi, le tette della Fenech celebrano l’inno alla fertilità come quelle delle Venere di Willendorf (però più belle).

Veniamo ai film.

Il genere sexy comincia con Mariano Laurenti, quando il regista prende a raccontare in maniera marcatamente eversiva (con Quel gran pezzo della Ubalda e La bella Antonia, prima monica poi dimonia) desideri e comportamenti degli italiani, pur cautamente filtrati dall’ambientazione medievale. Qualcuno storceva il naso, ma tanti riempivano le sale cinematografiche; a Milano ad esempio non si contavano i cinema e a pensarci oggi un po’ di commozione viene. Il Paese non è mai stato narrato con tanto disincanto come in queste pellicole spregiudicate (Pasolini a parte, che era la coscienza critica popolare e dunque un’altra cosa). Fotogramma per fotogramma veniva (e viene) fuori l’immagine di un’Italia contraddittoria e paradossale, fatta di brava gente ma anche di mascalzoni, cattolica ma solo la domenica; comunista con la proprietà altrui, altrimenti sfrontata con la propria, laboriosa quando capita e se non capita è comunque meglio, sfaccendata, lenta nelle istituzioni ma veloce sulle strade, addormentata eppure con l’occhio vigile sulle cose perché c’è sempre uno pronto a fregargliele, fedele tra le mura domestiche ma in coda dalle prostitute, moralista e pornofila a un tempo; arraffona quando può e se non può cambia casacca e partito, pronta a scendere in piazza se però ha la sicurezza di tornare a casa per cena. Pur con qualche interessante cambiamento dovuto anche a questi improbabili racconti goliardici che sono entrati nell’immaginario popolare, l’Italia sembra sempre la stessa, sessuomane e sessofobica ad un tempo, chiusa in casa a spiare la vita dal buco della serratura.

Registi e sceneggiatori di calibro, con una connotazione dal principio boccaccesca e a partire da Giovannona Coscialunga finalmente ambientata nel tempo attuale, hanno raccontato con il sorriso quanto stava avvenendo nella società. Il ’68 era appena passato e se l’immaginazione andava al potere, alla donna e al corpo femminile non più segregato tra le mura domestiche subentrava quello della femmina emancipata, disposta al piacere quanto quello maschile: noi abbiamo gli stimoli della carne, mentre loro hanno gli stimoli del pesce ! (come si sentenzia in L’insegnante viene a casa).

Un corpo che era comunque letterario e romanzato: più che di sublimazione è corretto parlare di detonazione del desiderio, contestualizzato in un ordine estetico e mai intenzionalmente sociologico. Lo stesso discorso vale per la lingua, che assorbe le varie contaminazioni: mi spettano sei ore di riposo; allora siediti e non ci rompere la minchia; questo suo modo di esprimersi mi ricorda Kafka prima maniera. Il corpo della Fenech, della Bouchet, di Gloria Guida, della Rizzoli, di Nadia Cassini e Lilli Carati veniva erotizzato ma non era mai osceno, rivestito cioè di un significato che non ha; svincolato semmai dall’ideologia che trasforma il piacere in un dovere sociale e l’erezione nella metafora di una società robusta e sana (dove l’impotenza rappresenta piuttosto la paralisi politica e sociale). Per Pasolini (è doveroso ricordarlo) i maschi fino ad allora erano sconvolti da un modello sessuale che obbligava alla disinvoltura. Ma nelle commedie sexy di Martino, Tarantini, Cicero e gli altri i ruoli in qualche modo si ribaltano; il messaggio era dichiaratamente reazionario (gli studenti più che politicamente impegnati erano sfaccendati e dediti all’onanismo (pippe, come le chiamava Montagnani): nella mia scuola … se non rigate dritti vi spezzo la quinta vertebra della spina dorsale; le istituzioni barbaramente svilite: la piaga sociale della disoccupazione giovanile, ma pure gli adulti che non fanno un cazzo; l’omofobia solleticata: te sì che se n’omo, no tua sorella!) eppure come accade nella narrativa l’intenzione ha finito per trasformarsi in altro adeguandosi al comune sentire.

Negli stessi anni di piombo questi film venivano assorbiti senza imbarazzo; e così non poteva non essere da parte di una generazione che faceva cose e incontrava gente. La conservazione ha ceduto il passo prima che all’erotismo a una disambiguazione linguistica nella quale il corpo non è più il soggetto che gode, ma l’oggetto di un piacere che si soddisfa nel racconto più che nel godimento stesso. Oltre che la metafora del rapporto sessuale, il sesso diventava la metafora del rapporto tra classi sociali. Steno nella Patata bollente (un film di rara intelligenza che tratta di politica e omosessualità) fa dire al Gandhi (Pozzetto nel ruolo dell’operaio ideologizzato e al principio omofobo): Senti ti ho portato un grappino perché ho pensato che la camomilla è una roba da culi. Nel potere c’è sempre qualcosa di feroce, stimola e nobilita la violenza sui ceti sociali più deboli; i film neorealisti che hanno preceduto Monicelli, Risi (Sessomatto), Steno (La patata bollente), Comencini (Lo scopone scientifico), Scola (Brutti, sporchi e cattivi) fino alla commedia pecoreccia lo raccontavano bene; l’anarchia degli oppressi è invece disperata, primordiale, ma soprattutto spontanea. Libera dai tegumenti culturali, come appunto accade in queste esilaranti cronache surreali. Pozzetto contratta l’acquisto di un’auto e non avendo di che pagarla sollecita il concessionario: vuole approfittare del mio corpo? (Zucchero, miele e peperoncino). Neanche Breton è arrivato a tanto. Il neorealismo aveva denunciato le aberrazioni del potere; dal ’68 in poi le incrostazioni politiche e culturali si andavano però sgretolando più per una naturale disposizione al piacere (il corpo femminile prima vincolato ai cliché domestici, diventava libero e sfrontato, la giovinezza distesa e disincantata, le istituzioni ridicolizzate, la famiglia ridimensionata) che per una autentico atto di coscienza rivoluzionaria. Lo slogan capdicazz si sostituiva in qualche modo all’immaginazione al potere, o meglio nelle fantasie popolari aveva il medesimo contenuto etico e eversivo: mica ti vorrai mangiare tutta questa roba! Oh, ricordati che hai un soprannome da rispettare: Gandhi, il campione del mondo dello sciopero della fame. A me mi sta sulle balle quel soprannome lì! Non potevate chiamarmi Bombolo? (La patata bollente)

E’ Sergio Martino ad aprire la strada alla commedia sexy: nel 1973, col capolavoro Giovannona Coscialunga disonorata con onore. La bella Cocò (Fenech) prostituta ciociara viene disonorata dall’onorevole (Vittorio Caprioli). Seguono quindi i le pellicole di Michele Massimo Tarantini, con la trilogia sulla Poliziotta.

I registi che hanno lasciato il segno:

1) Mariano Laurenti. Laurenti, che aveva già diretto Franco e Ciccio, ha lavorato quasi sempre con gli stessi attori (Alvaro Vitali, Gianfranco D’Angelo, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Mario Carotenuto; Gloria Guida, Edwige Fenech, Annamaria Rizzoli, Barbara Bouchet, Lilli Carati, Paola Senatore). Nel 1972 con La bella Antonia, prima monica poi dimonia e Quel gran pezzo della Ubalda, tutta nuda e tutta calda, consacra Edwige Fenech come icona del genere erotico/comico. Classe Mista viene girato nel 1976, con Alfredo Pea, che sarà poi il protagonista de L’Insegnante, diretto da Nando Cicero. Nel 1977 Laurenti affida il ruolo principale femminile a Lilli Carati (lanciata da Michele Massimo Tarantini l’anno precedente in La professoressa di scienze naturali) ne La compagna di banco. Firmerà poi alcuni film con Lino Banfi (L’insegnante va in collegio, 1978; La liceale nella classe dei ripetenti, 1978; La liceale seduce i professori, 1979; L’infermiera di notte, 1979; L’infermiera nella corsia dei militari, 1979; La ripetente fa l’occhietto al preside, 1980; L’onorevole con l’amante sotto il Letto, 1981. Quest’ultimo di livello nettamente superiore.

2) Nando Cicero (porta il suo nome il ciclo della dottoressa e della soldatessa all’interno dei distretti militari). Sua è anche la regia di un film strepitoso Bella, ricca, lieve difetto fisco cerca anima gemella, 1973. Cicero si è spesso servito di attori di rilievo: Giuffrè, Buzzanca, Franca Valeri, Erika Blanc, Rossana Podestà. Nel 1975 dirige L’insegnante e la trilogia militare (La dottoressa del distretto militare, 1976); La soldatessa alla visita militare, 1977; La soldatessa alle grandi manovre, 1978). Nel 1981 gira L’assistente sociale con Nadia Cassini. I film che seguono, W la foca (con Lory del Santo) e Paulo Roberto Cotechino, centravanti di sfondamento sono di un livello marcatamente basso.

3) Miche Massimo Tarantini. dirige il ciclo della Poliziotta (sostituendo la Melato con la Fenech). L’insegnante al mare con tutta la classe, 1979, con un nutrito numero di attori: Banfi, Vitali, Anna Maria Rizzoli, Francesca Romana Coluzzi. La Poliziotta della Squadra della Buon Costume, 1979, sempre sceneggiato da Milizia e Onorati. L’Insegnante viene a casa (titolo che rimanda a L’insegnante va in collegio, diretto l‘anno prima da Laurenti) con Montagnani. Nel 1980 è alla regia di La moglie in bianco… l’amante al pepe, pellicola esilarante diretta e recitata con rara eleganza. La dottoressa ci sta col colonnello, 1981, con Nadia Cassini e i mediocri La poliziotta a New York, 1981 e La dottoressa preferisce i marinai, 1981.

4) Sergio Martino. Quello che è forse il miglior film del genere, Giovannona Coscialunga, disonorata con onore, 1973, porta il nome di Martino. Gli attori sono di primo piano: Pippo Franco, Garrone, Caprioli, Ballista; la storia è spassosa, le musiche trascinano e la Fenech che parla ciociaro è di una bellezza museale. In un altro Paese la pellicola avrebbe avuto un successo epocale, ma in Italia la comicità viene considerata un prodotto culturale inferiore. Piace, la guardano, ma nessuno la consacra. Luciano Salce ad esempio ha firmato pellicole molto divertenti, come Il federale, il primo Fantozzi e l’Anatra all’arancia (Vieni avanti cretino rimane e concordo un prodotto invece minore) contrassegnate dalla Critica come serie B. Nel 1976 gira due film di valore: Spogliamoci così senza pudor (sceneggiato da Sandro Continenza e Raimondo Vianello) e 40 Gradi all’ombra del lenzuolo. In Sabato, Domenica e Venerdì, 1979, Martino dirige uno degli episodi (gli altri sono di Pasquale Festa Campanile, Castellano e Moccia). La moglie in vacanza…. L’amante in città, 1980, rimane uno dei film più belli di tutta la filmografia dell’epoca; gli attori sono Banfi, Montagnani, Solenghi, Pippo Santonataso e la Bouchet come protagonista femminile. Se ancora non l’avete visto si trova facilmente in streaming, ne vale davvero la pena. Zucchero miele e peperoncino (1980), Spaghetti a mezzanotte (1981) e Cornetti alla crema (1981), che portano in locandina i nomi (tra gli altri) di Teo Teocoli, Gianni Cavina, Daniele Vargas, Marisa Merlini, Milena Vukotic, sono tra le produzioni più alte del genere. Nei primi anni ‘80 il regista firma alcuni titoli con Gigi e Andrea (Se tutto va bene siamo rovinati e Acapulco, prima spiaggia… a sinistra) di livello però imbarazzante. Altra cosa è Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio (1983), girato con Lino Banfi, Johnny Dorelli, Paola Borboni, Mario Scaccia, Milena Vukotic, Janet Agren, Gegia, Adriana Russo, Ugo Bologna, Renzo Montagnani, Mario Brega.

In ordine sparso quelli che seguono sono i film (a mio parere) più belli. L’aggettivo però non rende; surreali, con una scrittura fluida e matura, ben recitati, ironici e autoironici, mai volgari. Un magistrale prodotto culturale, esteticamente compiuto nella forma e nei contenuti. Iper/neo/postrealista (come preferite), a volte con una dichiarata matrice ideologica, altre quasi poetica: Essere ciechi e sordi davanti a qualsiasi cosa di diverso non è forse una malattia? (Claudio -M. Ranieri- La patata bollente).

La moglie in bianco l’amante al pepe, Spaghetti a mezzanotte, Occhio malocchio prezzemolo e finocchio, La patata bollente, Ricchi, ricchissimi praticamente in mutande, Cornetti alla crema, Giovannona Coscialunga disonorata con onore, La prima notte del dottor Danieli industriale col complesso, La moglie in vacanza l’amante in città, L’onorevole con l’amante sotto al letto, La soldatessa alle grandi manovre, La vergine, il toro e il capricorno, Sessomatto.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.